Veduta satellitare della certosa di San Josè

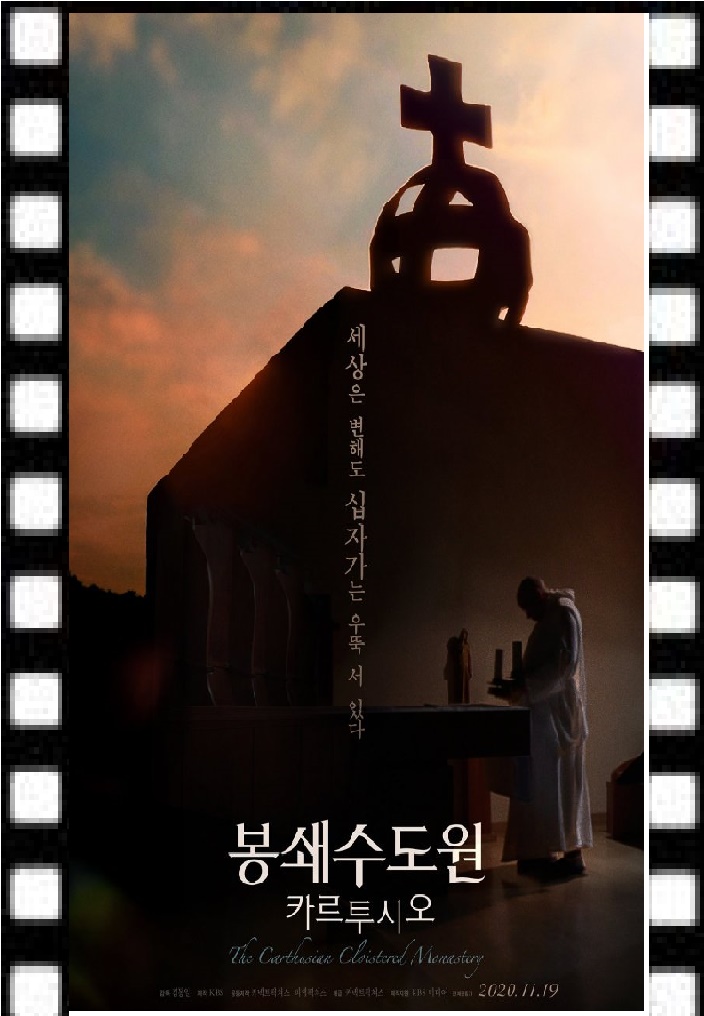

Cari amici lettori di questo blog, eccoci giunti al termine di questo 2019 anno nel quale come ormai tutti sapete si è celebrato il decennale del blog. A questo evento celebrativo, ha fatto da contraccolpo la triste notizia della chiusura della certosa di Evora, a causa della scarsità di vocazioni. Ci conforta aver appreso proprio dalla voce di Dom Antao Lopes, il Priore di Santa Maria Scala Coeli, che la mancanza di vocazioni è un problema principalmente europeo. Egli infatti ci ha fatto notare, in un’intervista, come nel continente americano, e più precisamente in Argentina si stanno costruendo nuove celle nella certosa di San Josè, che al pari delle certose giovani sorte in Brasile e Sud Corea, appaiono più fiorenti di vocazioni, e risultano in espansione rispetto a quelle del vecchio continente.

E’ per questo motivo, che ho pensato di concludere il 2019, con un focus sulla certosa argentina di San Josè. Che sia di auspicio per le nuove vocazioni che ci auguriamo verranno in futuro.

A seguire una preziosa intervista del 2015 all’architetto Federico Shanahan che fu incaricato per la progettazione e costruzione della certosa argentina.

L’architetto Federico Shanahan

Essa sarà divisa in due parti, oggi la prima parte mentre la seconda sarà pubblicata domani. Andiamo dunque a scoprire le origini del seme che ha fatto germogliare questa fiorente certosa latinoamericana.

Intervistatore: L’Ordine della Certosa ha affrontato la chiusura dei monasteri in Europa con la timida apertura di nuove case in territori che le erano estranei. Nel tuo caso, non ricevi niente di più e niente di meno che la commissione di essere colui che dà le tracce per la terza fondazione americana, che è anche la prima in America Latina. Come nasce questa iniziativa e come ti arriva la proposta?

Shanahan: La realtà è che sono un uomo di fede e, negli anni ’90, ci siamo uniti a un gruppo di amici, tutti uomini e donne di fede, per aiutare i monaci che volevano venire dalla Spagna all’Argentina. Così fondammo l’associazione Paradisus Mariæ, di cui ero vicepresidente e, quando i monaci decisero di venire qui per vedere posti diversi, toccò a me rappresentarli. Fu un mio vescovo di famiglia ormai deceduto, mons. Lucas Donnelly, che mi portò alla Conferenza episcopale, dove tenni un incontro con diversi vescovi per spiegare un po ‘qual era la ragione che portò i monaci a fondare in Argentina. Durante quell’incontro, monsignor Donnelly riferisce di possedere terreni nell’area del suo vescovato, a Cordova, che aveva salvato per una congregazione contemplativa. Poco dopo quell’incontro, i monaci mi chiamano e mi dicono che vogliono lavorare con me.

Intervistatore: Conoscevi in precedenza il modo di vivere dei monaci certosini? Cosa hai provato quando hai ricevuto la fiducia dell’Ordine per questa nuova sede?

Shanahan: Quando i monaci mi hanno offerto di fare il monastero, volevo essere prima di tutto cauto, perché non conoscevo troppo bene il loro stile di vita e ho anche iniziato a sviluppare un progetto a Buenos Aires, dove abitavo di solito a quel tempo, così che la distanza mi avrebbe reso molto difficile capire la loro vita. Pertanto, all’inizio ho proposto di fare un’esperienza in cui lavorare insieme per un anno, dal momento che ciò che doveva essere fatto non era di tale portata e quindi vedere se ci fossimo davvero intesi.

Intervistatore: È noto che, prima di affrontare la commissione, ha deciso di visitare diverse certose europee. Tutti rispondono a un modello simile, ma allo stesso tempo ognuno è molto diverso dal resto. Quali sono stati i tuoi modelli di ispirazione più diretti?

Shanahan: ho visitato vecchie case e nuove case. Tra le nuove ho alloggiato in una certosa femminile in Italia e l’unica in Germania, che è degli anni 60. Ma è vero che, all’inizio, ho anche attraversato altre case classiche, come la Grande Chartreuse in Francia. Più tardi, durante la costruzione, ho visitato quella che una volta era Aula Dei, ma anche le certose di Burgos e Jerez. Sebbene fossimo in piena costruzione, che ci ha impiegato più o meno cinque anni, ho trovato interessante vedere i luoghi per verificare ciò che era corretto e in conformità con ciò che l’ordine aveva sempre fatto.

Intervistatore: Cosa possiamo trovare delle altre certose in questa a San José?

Shanahan: una delle sfide più rare e difficili è quella di cercare di rispettare determinati schemi e criteri che hanno funzionato per secoli. Come architetto, puoi ricreare un po’, ma in linea di principio devi rispettare determinate planimetrie. Rispetto, non copia, perché in realtà ciò che era in altre certose non veniva copiato, ma il funzionamento degli impianti era rispettato. D’altra parte, per quanto riguarda la parte dell’immagine, deve essere chiaro che questo è un altro paese, che questa non è l’Europa, dove le costruzioni delle certose furono molto prolungate nel tempo e furono autentiche opere d’arte. Oggi non puoi fare ciò che le certose di Siviglia, Jerez o Burgos, in cui lavoravano intere famiglie che avevano il talento di geni che sapevano lavorare la pietra, il rilievo, i pavimenti specifici … Erano meraviglie che, con la tecnologia semplicistica di oggi, non è possibile replicare; in Europa sarà ancora possibile, ma in Argentina costerebbe una fortuna e ciò lo rende impossibile.

Pianta della certosa di San Josè

Intervistatore: Visitare questi monasteri ancora attivi non ti lascerebbe indifferente alla severa austerità della vita che i certosini praticano nella loro vita quotidiana. In che modo questo ascetismo si è riflesso in Deán Funes? Perché è stata scelta questa località?

Shanahan: Conoscevo anche il background che vi era prima delle nuove fondazioni negli Stati Uniti e poi in Brasile. La Certosa degli Stati Uniti è semplice ma molto moderna ed è troppo rara per i monaci, specialmente quelli che non vivono in quella casa; quando la vedono nelle fotografie sono inorriditi, perché i monaci sono molto classici in se stessi e in ciò che è estetico cercano qualcosa di più tradizionale. La Certosa del Brasile non ebbe buoni risultati di architettura, perché in realtà non fu costruita da un architetto ma piuttosto da un monaco che, soprattutto, cercava l’economia. Nella mia lettera, nella parte dell’immagine, edilizia e altro, la prima situazione che mi è sembrata molto importante è stata quella di dargli una grande semplicità. Perché nel mondo esterno si può vivere in una casa che ha tensioni e proposte interessanti, ma si entra e si esce da quella casa e, alla fine, quando ci si ritorna ogni giorno, si diverte, non ci si stanca di esso. Un’altra cosa molto diversa è quella di costruire una casa in cui sarai dentro per tutta la vita e uscirai solo per andare dal dottore.

Pertanto, quando ha parlato con il Generale dell’Ordine, abbiamo visto chiaramente che sia l’ambiente che il monastero dovevano essere luoghi che davano un po ‘di pace, stabilità, serenità e semplicità. Ad ogni modo, è vero che abbiamo costruito la Certosa e riparato i suoi dintorni, ma sia la Certosa che l’ambiente che finiscono di dare carattere sono i monaci quando passano per vivere e lavorare al loro interno. Ho sempre visto chiaramente che i monaci furono quelli che completarono la costruzione. La realtà è che le opere d’arte viste in Europa danno ai monasteri uno stile che potrebbe piacere o meno, ma è chiaro che li arricchiscono notevolmente e conferiscono loro un carattere estremamente religioso. Tuttavia, quando costruisci qualcosa di semplice, tutto ciò che puoi fare è impostare un quadro che i monaci completeranno.

Intervistatore: Cartusia nunquam reformata quia nunquam deformata, i certosini proclamano con orgoglio. Tuttavia, ci sono aspetti che sono stati sostanzialmente modificati dalle riforme avviate con il Concilio Vaticano II, quali differenze hanno segnato il rinnovamento postconciliare delle tracce del monastero rispetto alle certose storiche?

Shanahan: La verità è che non conosco troppo bene questa domanda, anche se è vero che questa Certosa in Argentina ha semplificato molti spazi che in Europa erano divisi al momento della loro creazione. Non c’è più tanta separazione tra Padri e Fratelli. Li abbiamo tenuti separati solo qui nei chiostri dove si trovano le celle, che ce n’è una per fratelli e una per padri, perché hanno orari diversi e un ritmo di lavoro diverso che non può interferire. Ma non c’è più separazione; vanno tutti nella stessa sala capitolare, nello stesso refettorio, nella stessa chiesa e partecipano tutti alla messa. Gli uffici sono fatti con il loro rito, che è dell’XI ° secolo, e li cantano in latino, ma la messa conventuale è in spagnolo e rivolta verso il pubblico, quindi un altare esente per la chiesa è stato realizzato in pietra. Uno dei momenti più interessanti è quello della comunione, poiché l’intera comunità si avvicina all’altare e si comunicano uniti nello stesso tempo, quindi questo spazio dell’altare dovrebbe avere una grande profondità.

Intervistatore: Come hai risolto in questo caso elementi così eminentemente simbolici nella vita cenobitica come gli spazi della comunità?

Shanahan: Sin dall’inizio, la costruzione del monastero mi è sempre sembrata un’opera di enorme responsabilità. La prima cosa che mi hanno detto i monaci è che volevano che facessi loro una casa che dura non meno di cento anni e ciò non posso garantirlo. Non posso costruire un monastero come quelle meraviglie delle certose in Europa. Sapevo che la chiesa era un problema fondamentale, poiché era l’unico posto che doveva iniziare a evidenziarlo in volume, nella sua posizione e in materia di spazio interno, in modo che rispondesse a quella che è la presenza del Signore all’interno di quell’edificio. La chiesa è il luogo in cui il monaco si unisce alla comunità, partecipando all’unità di tutti nel lodare Dio. Quindi questo posto deve dare un forte sentimento di unità; la sensazione di uno spazio in cui la ricerca di Dio può essere coperta, e per questo abbiamo dovuto dare una versione molto concreta di un volume d’aria, di una spazialità in cui i monaci siedono alla presenza di Dio e allo stesso tempo uniti come famiglia. Ci sono anche altri due punti della casa che mi preoccupano, sebbene fossero di diversa importanza, essi sono la sala capitolare e il refettorio, che vengono utilizzati solo la domenica e le festività specifiche. Non hanno la stessa vita di tutti i giorni della chiesa, ma sono anche luoghi di incontro, dove si trova la famiglia, e anche a loro dovevo dare importanza, calore e spazialità.

Verso l’entrata

Intervistatore: Come comprendi quell’altro spazio così essenziale a livello emotivo per il monaco, che è la foresteria?

Shanahan: Questo è un altro punto che trovo molto interessante, specialmente nel mondo di oggi, poiché è il luogo di visita delle famiglie. Perché in precedenza c’erano famiglie enormi ed era molto normale che uno o più bambini diventassero religiosi. Ma nella società odierna questi mandati non esistono e esiste un concetto di famiglia e unione con i genitori che rende molto raro per una persona voler entrare nella certosa per vivere da sola. Non è necessario che il monaco provenga da una famiglia di fede; Ci sono alcuni che si sono appena convertiti alcuni anni fa.

Ma, in ogni caso, c’è un contesto molto interessante: tuo figlio entrerà in un monastero di chiusura, dove potrai vederlo una volta all’anno, per due giorni di fila e nient’altro. Questo è emotivamente molto forte e soprattutto nei primi anni in cui, per rafforzare la vocazione, è importante non parlare così tanto. Pertanto, una preoccupazione generale era quella di creare un ostello più attuale. Prima, le foresterie avevano un concetto molto freddo e non erano altro che piccoli parlatori. Per questo motivo siamo giunti alla conclusione che questa doveva essere una classica casa della classe media, niente di speciale; una casa davvero confortevole, dove le famiglie si sistemano e si sentono a proprio agio, così che il monaco crea anche la sensazione di lasciare il suo solito posto per andare a visitare la sua famiglia. La foresteria qui ha un vero sapore di casa, dove le famiglie possono leggere un libro nel calore di un camino. Tutto questo ambiente è molto importante, poiché l’incontro del monaco con la sua famiglia è un momento molto forte emotivamente e devi far partire la famiglia con un buona sensazione e non preoccupata.

Intervistatore: Com’è concepita la cella certosina nel XXI° secolo?

Shanahan: Dopo la chiesa, la cella è il secondo posto fondamentale per il monaco; È lì che si incarna la sua spiritualità, dove raggiunge la via dell’eremita e dove Dio deve essere abbracciato molto forte, perché quella cella non è qualcosa che tutti possono tollerare, poiché ci sono molte cose su di te. Quindi, la cella era una questione delicata, dal momento che bisognava fare qualcosa di piacevole, molto soleggiato, che dava un certo senso di tregua. Ero molto interessato a dove fossero orientati, così che il monaco ebbe anche la sensazione di essere spettatore di un grande paesaggio pieno di montagne. Il monaco lascia la cella solo per incontrare la vita della comunità negli uffici e, per lui, il ritorno in cella è come tornare a casa dopo il lavoro. Ecco perché volevo che la cella avesse un certo sapore di casa, che ti ricordasse quando torni a casa in inverno e fa freddo, sebbene l’esperienza sia molto più forte perché la cella diventa completamente solitudine.

Intervistatore: E a livello generale, come sono state concepite le strutture? Inserendoli in un centro il cui modo di vivere si sviluppa pressoché identico a quello dell’undicesimo secolo, quali nuovi materiali e tecnologie collocano questo progetto nella contemporaneità in cui è stato gestito?

Shanahan: L’edificio ha anche altri settori, come cucine, lavanderie, luoghi per cucire abitudini e dispense per conservare il cibo. Questi luoghi devono avere una buona installazione ed essere perfettamente attrezzati, perché è lì che ci saranno grandi macchine, come le macchine per curare i formaggi e conservare le verdure, o la macchina per l’imballaggio per il vino, poiché a volte i monaci hanno i propri raccolti. Questi spazi sono il luogo di lavoro dei fratelli monaci e sono integrati nel contesto del monastero. Altre obbedienze che hanno a che fare con la campagna, come la falegnameria, si trovano nei vecchi capannoni e tutto ciò che necessita di buone strutture per l’elettricità e l’acqua. Per il resto, l’edificio è stato progettato con grande semplicità e austerità, ma sono stati utilizzati materiali di buona qualità e durevoli, come posate di pietra artificiale, pareti di massi, marmi per pavimenti, pareti di mattoni o legno di cedro e cipresso per soffitti e mobili.

Filed under: intervista, Personaggi, Reportage | Tagged: architettura, Argentina, certosa di San Josè, certosini, Federico Shanahan, intervista, progettazione, reportage | Leave a comment »