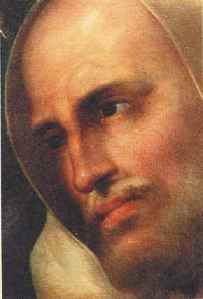

L’articolo di oggi realizzato per conoscere un altro dei Priori Generali dell’Ordine certosino susseguitisi nei secoli. Oggi vi farò conoscere Dom Bruno d’Affringues, ministro generale dei certosini dal 1600 al 1631.

Carlo d’Affringues nacque a Saint-Onier, il 20 aprile 1549, da nobile e pia famiglia. Dopo aver completato con successo gli studi, recandosi anche in Italia, prima a Torino e poi a Padova, ottenne il dottorato in giurisprudenza, poi studiando teologia intraprese la carriera ecclesiastica. Ben presto ottenne un canonicato nella Chiesa di Carpentras e si narra che pronunciò il panegirico per la morte di papa Gregorio XIII. Un brillante futuro gli si prospettava; il Vescovo di Carpentras lo aveva infatti nominato suo Vicario generale, per il suo notevole talento, aveva il diritto di aspirare agli onori ed alla fama, quando, per rispondere alla chiamata di Dio, invece abbandonò tutte le sue dignità e andò a cercare riposo e felicità nel terribile deserto della Chartreuse. Il suo Vescovo, Jacques Sacrati che aveva per lui la più grande stima, lo presentò lui stesso al reverendo padre Dom Jérôme Marchand. In un colloquio privato con questo pio Generale, il Vescovo di Carpentras gli disse: “Padre mio, il Postulante che ti porto sarà un giorno tuo successore“. Questa previsione ben presto si avverò. Nel 1591, fece Professione Dom Bruno d’Affringues; in questa solenne occasione mutò il suo nome da Carlo a quello di Bruno, in memoria dell’illustre capostipite della famiglia monastica nella quale era appena entrato. Due anni dopo lo vediamo partecipare al Capitolo Generale come Scriba del Reverendo Padre. Nel 1594 fu nominato Priore della Certosa di Avignone. Sotto la sua saggia direzione, la disciplina rifioriva in questo grande monastero, ed i monaci furono felici di avere un superiore così eminente per la sua santità e la sua scienza, ma non ebbero la consolazione di trattenerlo a lungo. I pochi anni trascorsi da Dom Bruno alla Grande Certosa avevano permesso ai religiosi di questo monastero di apprezzarne i meriti; alla morte di Jean Michel de Vesly, lo elessero Priore Generale il 4 febbraio 1600. Interamente dedito agli interessi delle Case dell’Ordine, il nuovo Generale si occupò di tutto, realizzava tutto ed entrava nei minimi dettagli. Accogliente con tutti, indulgente e fermo allo stesso tempo, sapeva come far amare e rispettare la sua autorità. “Sebbene fosse molto rigido con se stesso”, dice un autore contemporaneo, “era meraviglioso quanto fosse indulgente verso i suoi confratelli: aveva per sé un cuore di giudice, e di madre per loro, trattandoli come suoi carissimi figli e i suoi amatissimi fratelli, con una clemenza davvero unica che si manifestava in tutte le sue azioni e brillava particolarmente nei suoi occhi e nel suo volto”. Dom Bruno d’Affringues in tutto dava l’esempio ai suoi fratelli e si obbligava alle minime osservanze imposte dagli Statuti, ma non autorizzava nessuno dei suoi Religiosi ad andare oltre la Regola, e li fermava nel loro smodato fervore.

Durante il suo generalato furono fondate le seguenti certose:

Tolosa (1600), Molsheim (1600), Bordeaux (1605), La Boutillerie (1618), L’Argentière (1620), Orléans ( 1621), Moulins (1623), Ripaille (1623), Aix en Provence (1625), Anversa (1625), Nieuport (1626), Valdice (1627) e Xanten (1628).

Le nuove e numerose occupazioni del suo ufficio non impedirono a Dom Bruno di trovare il tempo per lo studio; nelle ore di libertà amava occuparsi di letteratura e di scienza: poiché aggiungeva alle virtù del vero religioso, la più grande erudizione. «Fu studioso di giurisprudenza civile e canonica, di belles-lettres, di storia ecclesiastica e di lingue». La biblioteca di Grenoble ha conservato, in quattro volumi manoscritti in quarto, le “Lettere e discorsi latini e francesi di Dom Bruno d’Affringues”, dal 1599 al 1626. Questo studioso di religione era un grande ammiratore dei capolavori dell’antichità, e le sue opere sono come un repertorio di testi greci e latini molto ingegnosamente adattati a tutti i tipi di argomenti. Dom Bruno incoraggiò anche i suoi monaci a coltivare la letteratura e la scienza. La raccolta delle sue lettere ci dà prova delle sue conoscenze di astronomia, piuttosto che di entomologia o di botanica

Nulla gli è estraneo, è a conoscenza delle scoperte di ogni genere che furono così numerose all’inizio del XVII secolo. I discorsi e le lettere di Dom d’Affringues sono scritti indifferentemente in latino o in francese, ma sempre in uno stile puro ed elegante. Viene osservato che egli «maneggia ugualmente bene sia il latino che il francese. Nel 1615, il Reverendo Padre Bruno aveva formulato il progetto di far fare un lavoro su una storia generale dell’Ordine, ma le difficoltà di questa vasta impresa lo obbligarono indubbiamente a rimandare la realizzazione di questo progetto che non fu ripreso solo, intorno al 1680, da Dom Innocent Le Masson. La sua eminente virtù e la sua grande scienza misero in contatto Dom Bruno d’Affringues con le figure principali e più potenti del suo tempo. I papi Gregorio XV e Urbano VIII gli diedero spesso segni della loro stima; l’agente de Lesdiguières aveva per lui la massima considerazione. Anche il re di Francia Enrico IV, trovandosi a Grenoble, volle conoscere questo santo e studioso di religione; venne a visitare la Grande Certosa e fu estremamente edificato dall’erudizione, saggezza e umiltà del Venerabile Solitario. L’illustre Bellarmino fece, in poche parole, un magnifico elogio di Dom Bruno d’Affringues. «È accettato ora», disse, «di prendere il Sommo Pontefice tra i cardinali italiani; se il generale de’ Certosini era italiano e cardinale, è lui senza esitazione che dovrebbe essere nominato papa. Carlo Emanuele I, duca di Savoia, aveva un affetto speciale per Dom d’Affringues, ma i suoi amici più intimi erano il famoso presidente Favre e il santo vescovo di Ginevra Francesco di Sales. Antoine Favre intrattenne un assiduo scambio di lettere con il generale dei certosini nelle quali chiedeva sempre consiglio sugli affari importanti di cui era responsabile. Tutti erano ansiosi di conoscere il pensiero o di ricevere l’approvazione dell’illustre studioso. San Francesco di Sales ebbe frequenti contatti con Dom Bruno, strinsero una leale amicizia culminata con la visita del santo in certosa nel 1618, a cui fece seguito un intenso rapporto epistolare. Dopo la morte di san Francesco di Sales, dom Bruno scrisse, riportano alcuni autori, la vita dell’illustre Vescovo di Ginevra, per far assaporare al mondo i meravigliosi insegnamenti che aveva raccolto da questa bocca d’oro. Quest’opera, se è stata compiuta, non è giunta a noi.

Sotto il governo di questo Generale, la Grande Chartreuse fu, nel 1611, in parte distrutta da un nuovo incendio. Era la settima volta, dal 1320, che questo famoso monastero cadde preda delle fiamme. Ma come la leggendaria fenice, sembrava sempre risorgere dalle sue ceneri. Dio ha voluto preservare per la Chiesa e per la società questa potente fonte di penitenza, sacrificio e riparazione. Don Bruno d’Affringues, con il pretesto della sua grande età, insistette perché il Capitolo Generale gli mostrasse misericordia; ma i membri del Capitolo rifiutavano ogni anno di assecondare il suo desiderio. Il 4 febbraio 1631, un attacco di apoplessia lo privò dell’uso delle sue membra, paralizzandolo, il Capitolo Generale si trovò obbligato a dargli un successore. Dom Bruno d’Affringues morì l’anno successivo, il 6 marzo 1632, all’età di ottantadue anni; dopo aver governato l’Ordine per trentuno anni.

Il Capitolo Generale, nell’annunciare la grande perdita che l’Ordine aveva appena vissuto, disse: “Avremo sempre davanti agli occhi i grandi meriti del Reverendo Padre Dom Bruno e tutto il bene che ci ha dato e fatto: i dolori, le preoccupazioni, le fatiche incommensurabili e tutto ciò che ha sofferto per più di trent’anni. Non dimenticheremo mai il modo di governare di quest’uomo ammirevole, che seppe così bene unire la mansuetudine allo zelo dell’osservanza, che i suoi rimproveri non scoraggiarono mai, né la sua gentilezza incoraggiò a commettere il male; profondamente istruito, non c’è materia che non avrebbe voluto imparare; aveva un’esperienza di lavoro così perfetta che sapeva prevedere tutto e superare tutte le difficoltà; la saggezza era “la sua virtù principale, o la prima di tutte quelle che possedeva in così gran numero. È più facile per noi indicarle in generale che contarle e stimarne il vero e giusto valore“.

Filed under: Biografie, Personaggi | Tagged: certosini, Dom Bruno d'Affringues, elezione, priorato, Priore Generale | Leave a comment »